かつてSFの草分けの頃「SFとはショートショートだ」とマスコミに思いこまれていた時代があったような気がする。

(本書あとがきより)

長編作家の小松左京が、ショートショートを量産していた時代がありました。

冒頭にあるように、「SF=ショートショート」という時代の象徴のような本です。

もちろん、小松左京のショートショート集はたくさん出ていますから、イヤイヤ書いていたのではなく、アイデアが浮かべば書いていたのだと思います。

ショートショートの依頼も大変多かったらしいです。

「SFという惑星を、星新一がパイロットとして発見し、小松左京がブルドーザーで地ならしをして新しい都市ができた。そこへスポーツカーで口笛を吹きながら筒井康隆が乗り込んで来た。」みたいな言われ方をされました。

筒井康隆は口笛を吹きながら颯爽と現れたなどとありますが、そんな楽なことではなかったらしい。

東京に出てきたが中々芽がでず、大阪に帰ることも考えたといいます。それほど商業的に苦戦したらしい。

それについてはまた後日。

星新一=ショートショート=日本SF

この時代、多くのSF作家がショートショートを書いていたようです。

それだけ、雑誌などに発表の場があったのでしょう。

ショートショートは当時、原稿用紙一枚につき何円という原稿料だったといいます。

長編小説のように原稿用紙一枚につき何円という原稿料では暮らしていけるはずもない。

星新一氏が交渉し、ショートショートについては、作品について何万円という料金体系にしてもらったという逸話があります。

「さんぷる1号」

小松左京の初めてのショートショートなのだろうか。

ちょっと長めではあるが、結末が良い。そして、何といってもタイトルが良い。

タイトルが良いから、内容がなお引き立つ作品です。

星新一のエッセイで、小松左京との作風の違いに触れていました。

その一つが、行動範囲です。

星の登場人物はあまり動き回らない。部屋の中だけで完結することもしばしば。

小松左京のそれは、とにかくエネルギッシュに動き回る。世界の隅々から宇宙まで。

それは作者の性格なのか、小松はコンピューター付きブルドーザーと異名をとるほどのパワフルな活動をする。

星はその作風もあり、取材旅行もあまりしないといいます。

当時から、ショートショートの質というものを僕は感じていました。

これは、色んなSF作家のショートショートを読んでいくなかで見えてくるんです。

よく言われることですが、星新一のショートショートを読むと誰でもこのぐらいは書ける!と思ってしまうらしい。

ところが、そんな簡単なものではないことはすぐにわかる。

プロのSF作家ならそりゃ、僕らが考えるよりは簡単かもしれない。アイデアさえあれば…

ところが専業の星新一のショートショートは違う。

創作の経路というエッセイの中で、次のように書いています。

「 他の作家の場合はどうなのか知らないが、小説を書くのがこんなに苦しい作業だとは予想もしていなかった。

締切が迫ると、一つの発想を得るためだけに、8時間ほど書斎に閉じこもる。無から有を生み出すインスピレーションなど、そう都合よく簡単にわいてくるわけがない。メモの山を引っ掻き回し腕組みをして歩き回り、ため息をつき、無為に過ぎていく時間を気にし…

これらの儀式が進むと、やがて神がかり状態が訪れてくる…頭の中で各種の組合せがなされては消える。その中で見込みのありそうなのが…

アイデアを得るために、こんな作業を毎回毎回しなければならないなんて。

例えば、全く外れていると思うし、私事の例で申し訳ないのですが読んでください。

試験の前になると約3日間、部屋に閉じこもります。

とにかく教科書の隅から隅まで集中して読みます。前から読んだら次は後ろから読みます。何度も何度も。

そうやって全部記憶します。

試験が終わればすべて忘れるのに。

つまり、一夜漬け。

これを1000回も繰り返えすなんて僕にはできない…

すみません。くだらない話で。

その位、星新一のショートショートは質が高いんです。

他の作家が、アイデアが浮かんだときに書いているのに、星新一はこれを専門でズーッと書いているんです。アイデアはその命懸けと思える作業の末の結晶であり全てなんです。他の作家と星新一とにはそんな違いがあります。だから、僕には全てが宝物なんです。

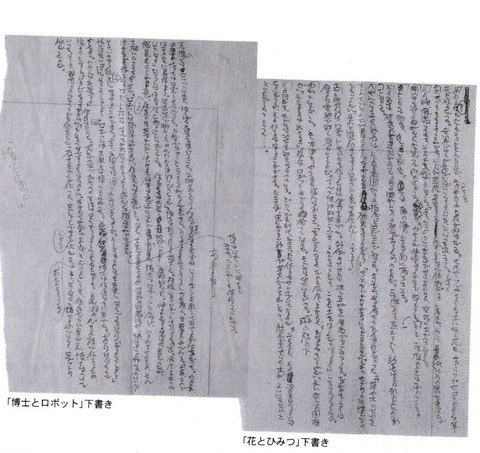

原稿下書き、米粒みたいな小さな文字。星新一はこの文字を机に向かい背中を丸めて、命を削るように書き込んでいる。毎回、毎回…

とにかく、凄いんだよ。星新一先生は。