「だれでもそうだろうが、川を眺めていると、いったいこれをさかのぼったらどうなっているのだろうと考える。なぜ、ここに川が流れているのだろう。上流のほうのようすを知りたくなるのである。

人生においても、そんなことがある。」

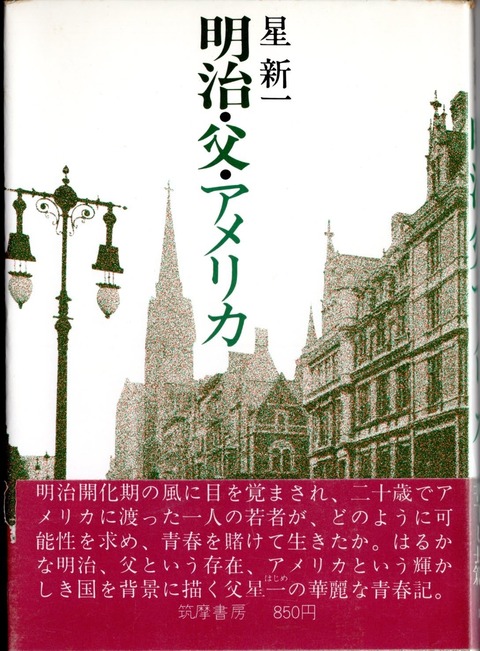

星新一の父、星一の若き日の姿を書き記した長編小説。

「明治・父・アメリカ」

二十歳で単身アメリカに渡った星一は、学費と生活費を稼ぐために様々な職を経験します。

星一と野口英世(右)は、故郷が同じ福島県。

アメリカ留学時に出会い、生涯の友となる。

「人民は弱し官吏は強し」

アメリカから帰った星一は製薬会社をおこします。

「星製薬株式会社」です。まだ40歳、独身でした。

アメリカで効能が確認され、評判もよかった薬品を日本で作る。

輸入に頼らず、国産化することは、国民のためでもあるし、お金が外国に流れることもない。という考え。

政治家後藤新平氏の力添えもあり、大きく躍進します。

しかし、後藤新平氏の政治的失脚の煽りか、役人からの執拗な妨害に事業も傾き衰退、再起不能となる。

星親一(本名)の名は、この「親切第一」という会社のキャッチフレーズから付けられたといいます。

「人にも物にも時間にも自分にも親切にせよ。親切は平和なり。繁栄なり。幸福なり…」

そして弟の星協一氏は「協力第一」、これまた会社のキャッチフレーズから。

キャッチフレーズは父、星一氏の発案、これらのキャッチフレーズを集めれば一冊の本ができるほどだといいます。

これらを星製薬の広告や全国の代理店などの意識の高揚に利用したといいます。

兎に角、星一のアイデアは、製品開発から販売戦略、会社建築の際のデザインにまでおよびました。

そのアイデアのセンスは子の新一に受け継がれたのでしょう。

後藤新平氏

星一作「SF30年後」が掲載されたSFマガジン。親子でSF作家??

「祖父・小金井良清の記」

(河出書房の単行本については絶版のため、星新一作品集より)

小金井良清は母方の祖父にあたり、東京大学名誉教授で人類学者、解剖学者。

机にはガイコツが転がる。

星新一は子供の頃、祖父の書斎にある人体模型で遊んでいたといいます。

東京大学にある祖父、小金井良清の銅像を見上げる著者。どんな思いだろう。

「泡沫と歌」

曾孫にあたる星マリナがまとめた、小金井喜美子の詩集と随筆、そして星新一につながること。

小金井喜美子は、小金井良清の妻であり、星新一の母方の祖母です。

森鴎外の妹にして歌人、随筆家、翻訳家と、明治の女性としては希有な存在でした。

そんな祖母と星新一は18歳になるまで一緒に暮らしていました。

父、星一の事業が多忙を極め、妻の母方の祖父母の家に居候していたと言います。

幼い新一は、祖母の部屋で一緒に寝ていました。

祖母の喜美子は、毎夜ノートに歌を書きながら、何度も低く読み返して清書をすることを日課にしていたといい、その繰り返えされる韻律を子守唄として眠りについた、とその思い出をエッセイに残しています。

東大では化学を学び、文学の素養がなかった新一が、デビュー当時から完成された「読みやすい」文体で作品を書けたのは祖母の影響があったのではないだろうか(二女の星マリナ)

僕は、短歌や詩はほとんど読みません。

それは、作品を理解するにあたっては、作者のその時の生活や出来事、想いをある程度知らなければ本当の意味が読めない点にあります。

感情移入ができないからついつい読まなくなる。

今まで読んだのは、俵万智の

「サラダ記念日」、ゲーテの「愛の詩集」、「ランボー詩集」…

筒井康隆先生の「からだ記念日」も忘れちゃいけない。

1992年刊行

小金井喜美子

小金井良清と喜美子

こんな、化学者と文学者を祖父母に持ち、父はアイディアを次々と思いつき大風呂敷といわれた大実業家、さらには大伯父に、文豪で軍医の経歴のある森鴎外。

その先に、SF作家の星新一が生まれる。

できすぎだよ!

「作品は短し余韻は長し」

星新一作品の真骨頂がここにある。

しかし、自身のルーツを辿るにあたっては、短く収めることなどできるわけがないですね。関係者のすべてにこれほどの大きな経歴がある。

このあとに、星新一のペンによる「星新一自伝」が書かれていたらなぁ、と思うのは僕だけだろうか。