太平洋戦争の敗戦を境に、戦前派と戦後派などと分けて論じられるほど、価値観や人生観が大きく変貌してしまった日本人。

政治の世界でも「政治家に戦前の戦争体験者がいなくなった時が、本当の日本の危機が訪れる時だ」と言ったのは誰だったか。

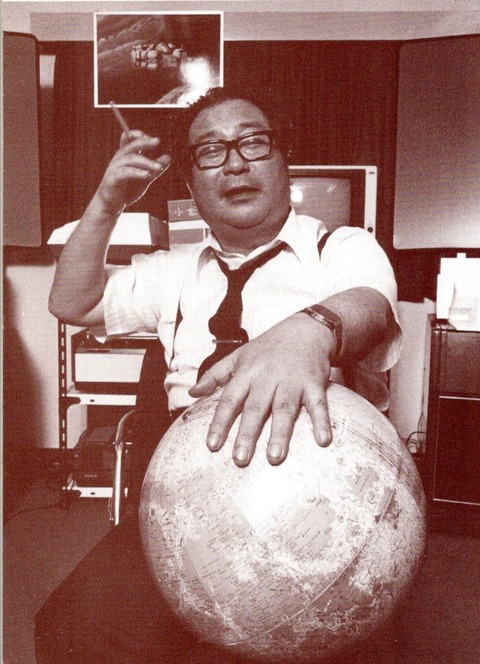

小松左京は昭和6年生まれ。

10歳の時に太平洋戦争が始まり、敗戦の時は14歳、そして多感な青春時代を戦後の混乱期、高度経済成長期とめまぐるしく価値観の変わる中を生きぬいた彼、SF界の巨人「小松左京」は、どのように形成されたのだろう。

そんな小松先生が、戦後20年、それまでのエッセイをまとめた「未来図の世界」

コンピューター付きブルドーザーとまでいわれたその明晰な頭脳と知識量、分析力で、いったいどのような人類の未来を描いていたのだろう。

星新一や筒井康隆と違い、小松左京を考えるとき、僕は何故かいつも神聖な気持ちです。

初期のSF的エッセイ集です。

日本SFはまだ始まったばかり。

未来の世界はどんな風景なのか。

未来人の生活はどんなものか。

宇宙進出への夢。

そして昭和75年(西暦2000年)の「あるサラリーマンの生活」を描いています。

つまり平成12年なのです。

今年は令和5年。昭和98年になります。

小松左京がこの生活を書いた時は、40年後(西暦2000年)の世界を「未来」として思いを巡らしているのですが、今、昭和98年(令和5年)になっても、まだまだあの頃思い描いていた未来ではありません。

パソコンが普及しスマホを手にし、テレビ電話もテレビ会議も実現しています。

居ながらにして世界の状況がわかり、現金を持たなくても買い物ができます。そして、AIの急激な進化…

でも、現在の人間は「未来人」として思い描いたそれとは全然違います。なかなか未来人になれない僕ら人類です。

未だに、カラダにぴったりのシルバーの服を着て頭には変な尖った帽子をかぶり街を闊歩したりしていないし、食事をサプリで済ましたり、更には不老不死も手に入らず、火星への移住も実現していません。

人類は、そんな簡単に変貌することはないようですが、小松左京が思い描いたあの頃の21世紀は、霧の彼方の「未来」だったんです。

蛇足ですが、現在の妻とのハワイの新婚旅行の際、ツアーの特典の一つとして「夜空に浮かぶ星の所有権」をもらいました。

しばらくは大切にその権利書を保管していましたが、今はどこにあるのだろうか。

宇宙への有人飛行が実現していれば、その星に赴きこの星の王であることを高らかに宣言していたはずなのだが。

「戦争がなければSF作家にはなっていない」このSF魂の中で彼は語っています。

デビュー作は「地には平和を」

太平洋戦争で降伏せず、本土決戦を迎えた日本を描いています。

もう一つの未来「もし、あの時降伏しなかったなら」

SF形式の一つであるパラレルワールド物です。

「戦争について書きたかった。書かねばならなかったが、戦争に行っていない自分に書く資格があるのだろうか…

そんな時に出会ったのがSFだった」

「SFの手法を使えば、現実にあった歴史を相対化できる。

もう一つの歴史を描くことで、あの大戦は何だったのかを、戦後派の自分にも書くことができる」

小松左京の出発点、思春期に経験した戦争、まさに日常生活が戦争一色に染まる大変な経験をしています。

自身は極度の近視のため兵隊になることもできずに、非国民だと自分を責め、尊敬する先輩は陸軍に入隊し特攻隊を目指したが、訓練中のエンジントラブルで墜落死。特攻隊どころか、実戦さえも出られなかったという。

そのような地獄絵図の時代を生きた小松左京、戦中派と戦後派の狭間で悩み苦しんだ小松、戦争を題材にしたSFをたくさん残した小松左京にとっての戦争とは、そしてその後に続く人類史をどのように想い描いていたのだろうか。

日本人であるとか、欧米人であるとか、そんな偏見的な見方ではなく、SF的視点は「人類」です。

人類史、人類文明、この「天変地異の黙示録」で論じているのは、国際紛争、地球規模に深刻さを増す環境問題、これから人類が生きのびるために進むべき道はあるのか。

人類の存在意義とは、人類は何処へ向かうのか。

科学技術の進歩は、その問いにどこまで答えてくれるのか。

小松左京の言葉、様々な執筆活動の中、書き綴られてきた言葉たちを集めた一冊です。

小松左京の人生をとおしてのテーマが浮かび上がります。

副題は小松左京箴言集。