エヌ氏、エフ氏、エル氏、ケイ氏、アール氏。

星新一の作品によくでてくる主人公の名前です。

初期の作品では、普通の名前を付けていましたが、ある時期からエヌ氏、エフ氏などを多用するようになりました。

最初に「エヌ氏」の名称を使用したのが、ボンボンと悪夢(1962年)に収録された「夢の男」だそうです。

「エヌ氏」などの記号のような名前を使った作品は130篇以上もあると言います。

なぜこのような名前を多用するようになったか。

星先生はエッセイのなかでそのことに触れています。

なぜカタカナの「エヌ氏」なのか。

「N氏」では日本語の文章のなかでは目立つためだという。同じ意味で、疑問符、感嘆符も使わない。

どうして、日本名を使わないのかについては、日本人の名前には名前自体に性格や職業までイメージできるものが少なからずあるからだといいます。

SF御三家のひとり、筒井康隆氏の場合は、その漢字や音を逆手にとって彼独自の、読み方さえ迷うような独特の名前を付けています。

名前に性格や職業までにじみ出ていて、彼の作品の場合はそれが効果的であったりします。

作風の違いですね。

SF仲間の横田順彌氏は、その130篇を越える作品から、エフ氏、エヌ氏などの登場人物の、職業、性格、家族構成などの分類をしました。

会社員、社長、スパイ、科学者、発明家、殺し屋など多種多様で、共通点は見いだせなかったそうです。

そりゃそうです。

文章のなかで目立ったり、性格がわかるような名前を避けたかったというのが理由と書きましたが、こんなこだわりで小説を書いたり、登場人物を設定したりする作家を他に見たことがありません。

本当に変わった人だと思います。

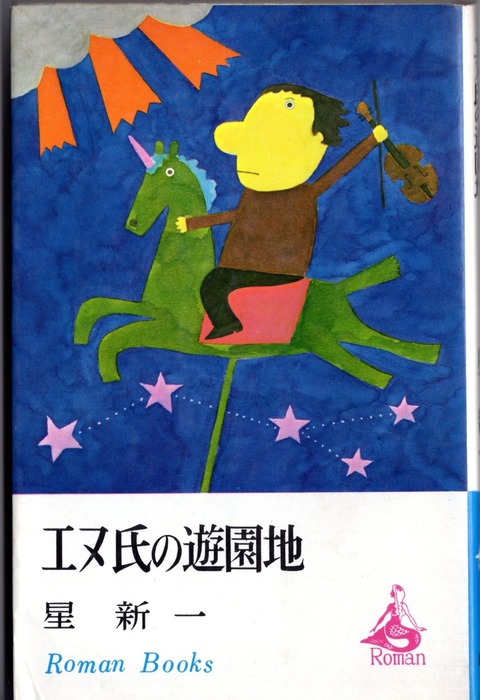

講談社と新潮社の文庫本をここに紹介しました。

なぜ同じ内容の文庫を2冊持っているのか。

これがファン心理です。

表紙デザインが違います。

解説やあとがきも違いますから。

何冊でも欲しくなるのです。

講談社版には著者による「解説風あとがき」があります。

新潮社版には、エヌ氏などのおかしな分類をした、あの横田順彌氏が解説を担当しています。

でも、ぜんぜん解説にはなっていない内容でした。

星新一の作品に解説など必要ない。

これは誰もが認めることです。

最初からマトモな解説など書くつもりなく引き受けています。

最後に、エヌ氏、エフ氏などの名前が生涯の全作品の一割以上を超えるというのですが、主人公に名前をつけていない作品も多く「その男は、青年は」などで済ましている作品も随分多い。

もちろん数えたわけではありませんが、普通に名前をつけた作品を数えたほうが早いかもしれません。

星新一は、いつの時代の誰々さんの物語ではなく、時代背景も、どこの国の物語かも特定していない。

どんな人物の物語かという、本来なら当たり前の基本設定を施さない特異な小説を書き残しました。

時々、星新一のショートショートをドラマ仕立てで放映されるのをみますが、とても違和感があります。

役者を使っても、アニメで表現しても、そこには制作者が用意する「人物像」が設定されてしまいます。

もともと没個性、没時代背景であるはずの星作品に誰かの手で色が塗られてしまう。

星作品の主人公は、読者の心の中ではじめて実在化します。

没個性の主人公であるからこそ、誰の押しつけも許さない、読者にとって唯一無二の作品になります。

最後の「色付け」は読者に任されている小説といえます。

なお、星新一のファンクラブ名は、「エヌ氏の会」といいました。