SFマガジンを知ったのは二十歳を過ぎてからなので、このような古いバックナンバーを手にしても、懐かしさはないはずなのですが、手にすればなぜか懐かしさがある。

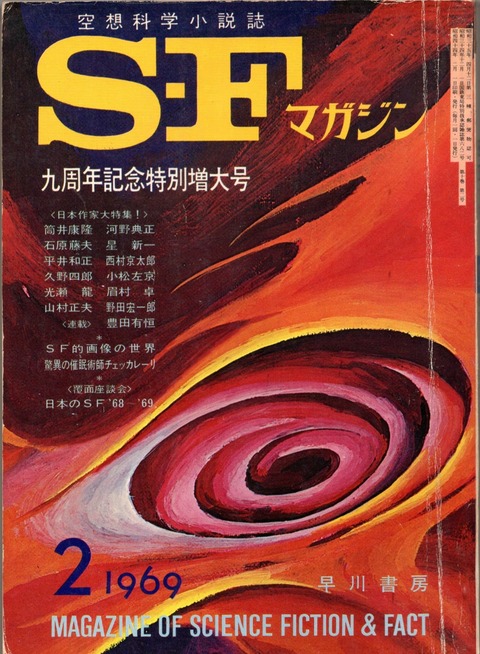

1969年2月号、僕が8歳の時、9周年記念特別増大号です。

SFを出版すると会社は潰れる、などといわれた時代にSFマガジンは頑張っていました。

本のデザイン、色合い、紙質、すべて合格点です。

そして日本人SF作家たち。みんな野心に満ちて目をギラギラさせて作品を書いていたのだろうなぁ。

SFはまだまだ社会的に認知されず、みんな片寄せあって馬鹿話をして、夢を語り合っていたのだろう。

すべて僕の想像ですけど…

その中に一人「鬼の編集長」がいました。

福島正実編集長です。

SFマガジン初代編集長。自らもSFを書きつつ、SFマガジンを発行しながら、若手SF作家を育てあげて、世界水準のSF大国にする夢を持ったリーダーだったのだと思います。

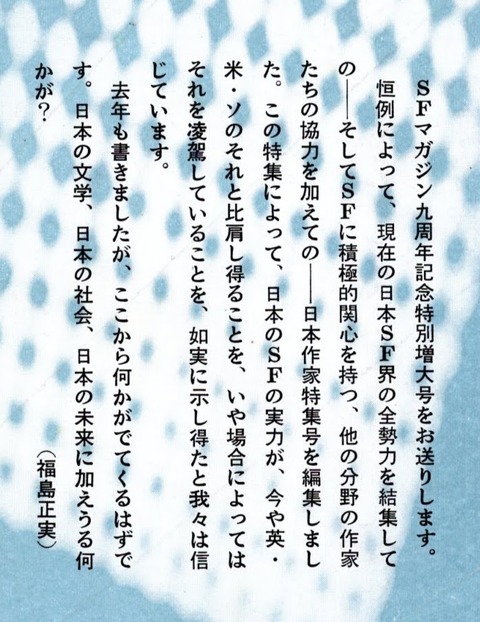

特別増大号を発行するにあたり、福島編集長が書き記した文です。

この号には、当時、SF界で大きな問題に発展した「覆面座談会日本SF`68`~69」が掲載されています。

これは、福島編集長はじめ5名の関係者による名前を伏せてのSF作家を批評する座談会でした。

内容は全体的にはとても厳しい作品評であり、こんなことでは世界のSFに追いつけない、という内容です。

座談会の小見出しです。

・進化した星新一

・小松左京=一九六八、日本、世界

・時代と踊る筒井康隆

・眉村卓期待にこたえるべし

・世界に冠たれ無常SF(光瀬龍)

・SF作家プロパー(豊田有恒)

以下省略

発言者名は伏せていますが、

小松左京の「継ぐのは誰か?」「見知らぬ明日」を例にとり、初期のナイーブさがなくなっている。小説としては退化している。

筒井康隆に関しては、

時代と寝ている、時代に踊らされている。

豊田有恒に関しては、

通俗の極みだよ。何とかでゴザルといえば時代が出ると思っている。

文章にあまり品がないところは小松左京に似ている。

ひとり、星新一だけが高く評価されていた。べた褒めです。

取り上げられた作家達は、SFマガジン編集部に抗議文を提出した。

星新一

「飼い犬に手を咬まれる」という諺はあるが、まさか「飼い主が犬に咬みつくとはね」と皮肉った。

福島編集長は、大揉めに揉めたこの座談会の責任をとって職を辞任した。

福島編集長はSFマガジン8月号で退社の挨拶文を載せた。

「それでは一応さようなら」と題し、「批評を嫌い、批判されたことを恨み、未練がましくあげつらう精神で、いったいなぜ、SFが書けるか。多少の批判をされたからというので、気落ちして書けなくなるような、そんな女々しい人間は、もともとものを書くべきではなかった。そんな弱々しい作家は、消えてなくなればいいのです。」と批判した。

当時のことを詳しくは知る由もありません。徐々に機運が高まりつつあるSF。さらに作品の質を高め、従来の小説に肩を並べるため、福島編集長も必死だったのだと思います。

いつもSFのことを考え、SFの将来を案じてのことだったのだろう。

日本SF界にとって無くてはならない人でした。