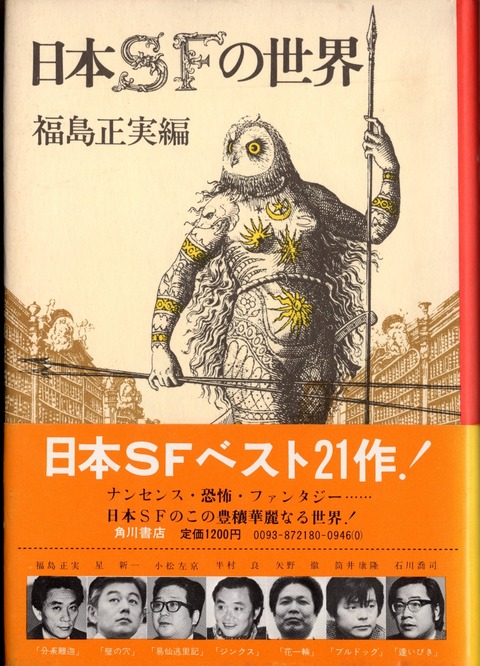

日本SFがまだ若かった頃、頻繁にこのような撰集が出ていました。

勿論、今でも趣向を凝らした撰集は出ていますが、この頃は、とにかくSFを一般的な文学にしたい。

作家の認知度を高めたい。

このSFという新しい形式の文学を知って欲しい。

そのような思いが強かったのではないだろうか。

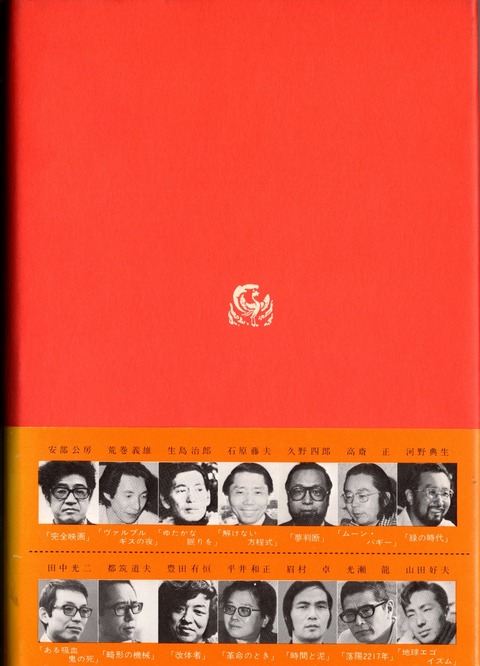

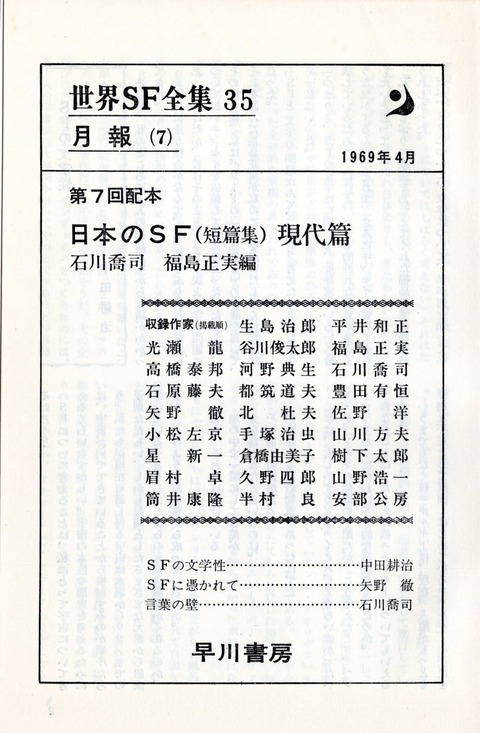

帯にある写真を見てください。錚々たる顔ぶれが並んでいます。

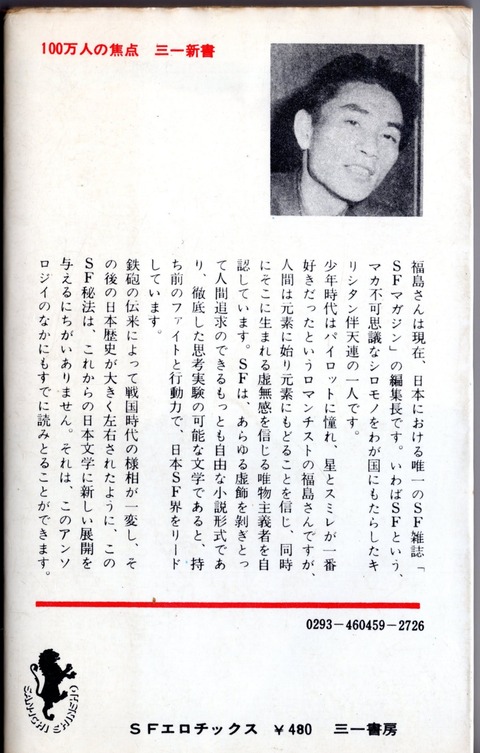

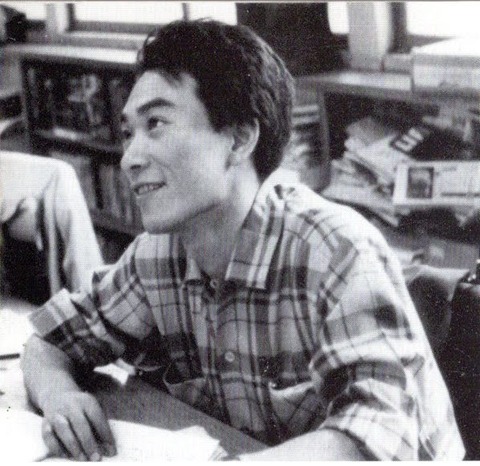

編者の福島正実氏は、1976年に47歳で亡くなりました。

彼は、初代SFマガジン編集長として日本SF黎明期にあって、SFという新しい文学を日本に根付かせるために人生をかけた方だと思います。

この撰集は、福島氏が亡くなった翌年に刊行されています。

刊行まで待てなかったんですね。

氏に対する追悼という意味合いも込めて、巻末には、作家それぞれが福島氏にたいする思いの文を寄せています。

「SFはこれまでの文学にはない、あらゆる自由を持った小説形式です。未来を、宇宙を、他の世界を描くばかりではない。その中に在る人間を考えてみるのがSFです。そうした未来や宇宙空間や他の世界に人間を投影するのがSFだといったほうが、いいかもしれません…」

とは福島正実氏の「あとがき」の言葉です。

「人物を描く」というより「人間を描く」という感じだろうか。

まだこの頃は新しい文学「SF」を大衆に解き、理解を求め広めていく「布教活動」の時期でした。

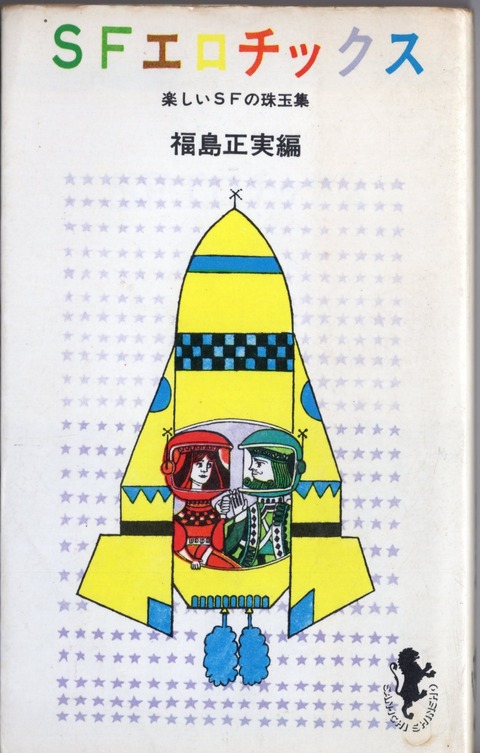

そのSFを多方面から味わえるようなテーマでアンソロジーを出版していました。SFエロチックスもそのひとつです。

優れた作品を世に出すために、作家を発掘し教育する役目を福島氏は担っていたようです。

彼は47歳という若さで病に倒れました。SFのために、猛烈な勢いで時代を駆け抜けたのでしょう。

こちらの撰集は、世界SF全集の日本のSF(短編集)現代編

編者は、石川喬司と福島正実とあります。

「この撰集の全ての作品は、SFマガジンが発刊(1960年)されて後から10年間の、SFがSFとして意識的に書かれて以降のものを集めてある。

日本SFのここ10年間の成果が、なし得る限り広い範囲と多くの種類にわたって集められている。」

(福島正実解説からの要約)

「なし得る限り広い範囲と多くの種類にわたって集められている。」という言葉どおり、谷川俊太郎や北杜夫の作品も選ばれています。

彼らがSF的な作品を書いていたことも驚きですが、それを日本のSF撰集に含めていることに新鮮な驚きがありました。

SFのすそ野の広さとSF文壇の懐の深さに現在の日本SFの隆盛の基盤があったのだな、と感じました。

話は変わりますが、福島正実氏とSF作家の間にはとても深く、複雑な思いがあったようです。

SFマガジン1969年2月号に掲載された「覆面座談会」が大きな切っ掛けとなり、SFマガジン編集長を辞任するなど、福島氏とSF作家たちの間には遺恨が残りました。

筒井康隆氏は「日本SFの世界」に、次の追悼文を送っています。

「福島正実氏に対する複雑な感情がまだそのままである。これは整理するとか整理できないとかいった種類のものではない。

彼とぼくとは何もかも正反対だった…SFに対する考え方まで違っていた。SFを愛していることにかわりはなく…僕は文学的価値を高めるためならSFの範囲から逸脱してもいいと思った…彼は僕の作品、特にドタバタ性の強いものをまったく認めなくなった…」

追悼文とは思えない内容です。

それだけ福島氏を認めていたし、反面、分かり合えなかった寂しさも大きいのだろう。

他の作家たちの追悼文からも福島氏が如何に本気でSF発展のため作家たちと相対していたかが伺えます。

福島氏は、日本SFを世界レベルにしたい。商業的にも成功させたい。との強い思いから、編集長として、SFマガジンに掲載する作品には厳しい批評や書き直しを強いたため、SF作家たちから強い反感を買ったらしいです。

今の日本SFの盛況を彼はどのように評するのだろうか。