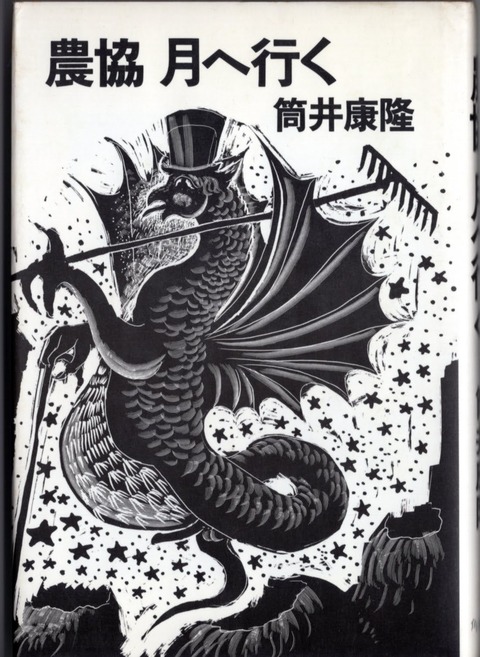

こんなタイトルつけるのは、筒井康隆ならではだ。

農協や創価学会、筒井先生は権威を茶化すのが大好きです。

友達はこの「農協月に…」のタイトルだけで大笑いしました。

「おいおい、シナトラが東海林太郎のナンバーを歌い出したぜ」おれと並んでカウンターで飲んでいる古賀がそう言った…

「ヤマノ、カラスガ、ナイタトテ…」

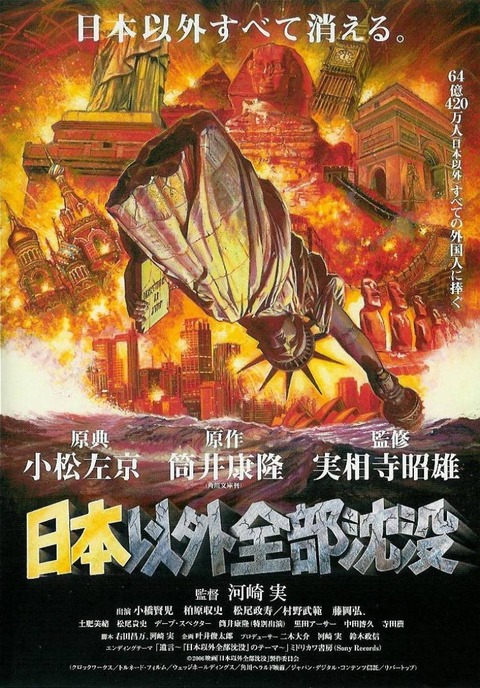

この本の一押し「日本以外全部沈没」の冒頭の文です。

若者には分からないと思うので説明せねばなるまい。

フランク・シナトラ(米国の超有名な歌手)が、生活のためにバーで昔々の人気歌手のヒット曲を日本人客のために歌っている。

日本以外が次々と沈没しだし、難民として入国した外国の有名タレントが場末のバーでバイトをしている。

という場面です。僕はツボにはまって腹を抱えた。

ある酒の席で、星新一がこのタイトルを口にして、筒井康隆が閃いた。

「このタイトルを僕に使わせてください」と、星新一に許しを得て書き上げたのがこの傑作「日本以外全部沈没」です。

もちろん「日本沈没」のパロディなので小松左京原典として映画化までされています。

この短編は小気味よく馬鹿らしく、腹を抱えて笑えるのですが、映画版は笑えませんでした。

色々面白いシーンを詰め込んで、有名俳優を大勢、そして筒井先生まで特別出演したのに。

中途半端なシリアスシーンを間に入れて、不良外国人を取締り、逮捕収容するとなるとだんだん笑えなくななってくる。

ほんの11ページの短編を、約100分に延ばして映画化することは無理があるのだろう。

小説での舞台は、このバーの中だけで完結している。

最後は、建物が傾きだし入口から海水が流れ込んできて…

小さなバーという空間で地球全体の有り様を表現しています。

これで全て沈没です。

小説ではまったく無駄がなく、酒場のシーンだけで語られるという手法が効果的ですが、映画では、もっと膨らませてビルが爆発するシーンのCGを入れたり。

昔、宇宙戦艦ヤマトが映画化されましたが、この作品では逆に、テレビアニメ化され週一で放映された内容を一本の映画に詰め込んだためのつまらなさが際だちました。

小説やマンガの映画化というのは難しいものです。元来、表現方法が違いますからね。

最後にもう一つ、面白かったシーン(もちろん小説のです)

インディラガンジーが隣で、酒の肴に朝鮮焼肉(牛肉)を食べているのを見て主人公が驚いて、

「あなたそれ牛肉ですよ」

「人間の肉を食うよりマシよ」

と答えるシーン。

(注)インディラガンジーはインド初の女性首相。宗教上「牛」は神聖な動物。絶対に食べてはいけない。

蛇足ながら、書き加えます。

コメディで思い出すのは、「ホームアローン」です。

クリスマスの夜に、一人家に残された男の子が強盗の二人をコテンパンにやっつけるというストーリー。

結構、酷いやっつけ方をしているのに笑える。何故なのか?

それはやはり、ストーリーの秀逸さにあると思います。

家に取り残されるシーンから、強盗の憎めないキャラクター、酷い目に会わされた時のコミカルさ。

そして、変な「情感」を漂わせずに最初から最後まで観客を楽しませてくれること。

映画版の「日本以外全部沈没」で僕が楽しめなかった点はここにあります。

この映画に限らず、日本映画は必ず「情」を挿入してしまう。

日本人の性なのだろうか。

笑い転げたいのに、肝心な時に現実に引き戻されてしまう。

ふと我に返って悲しくなる。

そして、いかにも「ふざけています」的なコメディ。

そういう作品が多いと僕は感じています。その点において日本映画はハリウッドにはまだまだ追いつけない。

筒井康隆作品の本当の面白さを表現するには、日本映画は向いていないという、生意気な感想でした。