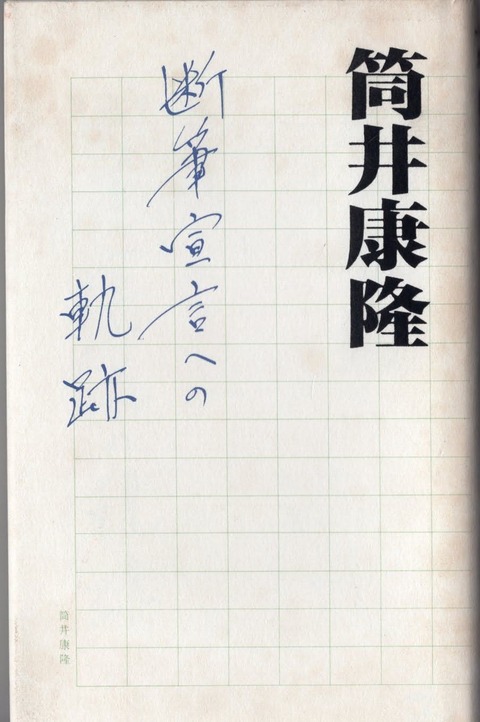

筒井康隆について語るとき、この

「断筆宣言」を抜きには語れません。

「あたしゃ、キれました。プッツンします。

差別表現への糾弾がますます過激になる今の社会の風潮は、小説の自由にとって極めて不都合になってきた…」

筒井康隆が「断筆宣言」をした直接のキッカケは、当時29年前に書いた短編「無人警察」が高校の教科書に採択され、日本癲癇協会から差別であるとして糾弾にされたことに始まり、それを出版社が、筒井本人に無断で教科書から削除してしまったことに始まります。

「社会が創作の自由を侵害しはじめた時には、右顧左眄したみっともない作品を書くより、いつでも筆を折る覚悟を作家は常から持たなければならないのではないか」

1993年(平成5年)筒井康隆は筆を折りました。そして、2年間作品を発表しませんでした。

これが出版業界に戦慄が走っただろう「断筆宣言」です。

この「断筆宣言への軌跡」はその筆を折るまでの経緯を事細かく書き記した「差別とは、ことば狩りとは」「タブーとは」いったい何なのか。

作家が自由な言葉を縛られ、表現が制限されてしまう。

特に、出版業界では「自主規制」が顕著になる。

例えば「女中→お手伝いさん→メイド→ハウスキーパー」などとことばを変えていく。

このような言葉狩りが横行している。

事実、著者は作品中の「女中」を勝手に「お手伝いさん」に変えられた経験があるといいます。

この「断筆宣言」は、いわば炎上を避けたいがために、予め自ら言葉に制限を加えている「マスコミ、出版業界」に対する異議申し立てだったんです。

言葉を生業としているのは作家だけではない。出版業界、テレビ、ラジオ…その彼らが何の考えも抵抗も無く、自主規制により言葉を殺していくことに我慢ならなかったのだろう。

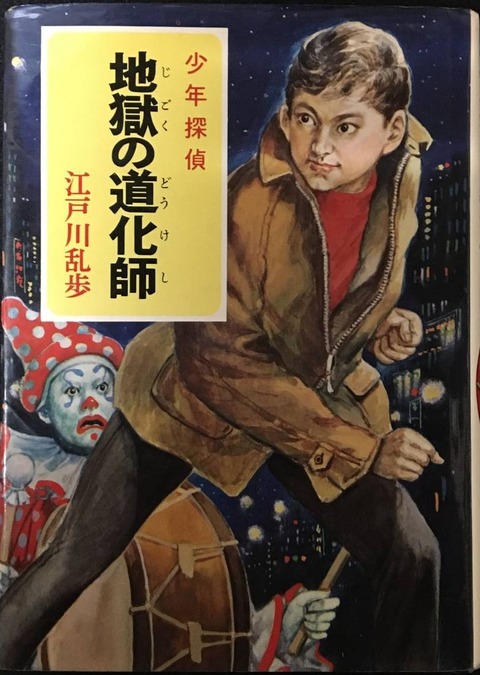

江戸川乱歩の明智小五郎シリーズ。「地獄の道化師」を読みましたが、この作品にも女中、こじき、気違い、死体(ご遺体)…

読み始めれば差別語が続々出てきます。そりゃそうです。

これらの「言葉」はその当時の日常の言葉ですから、この言葉により昭和初期当時の世相が浮かんできます。

もし、言葉狩りの対象になれば、このような面白い推理小説が読めなくなる。ここに記されている当時の風景や世相も抹殺されます。

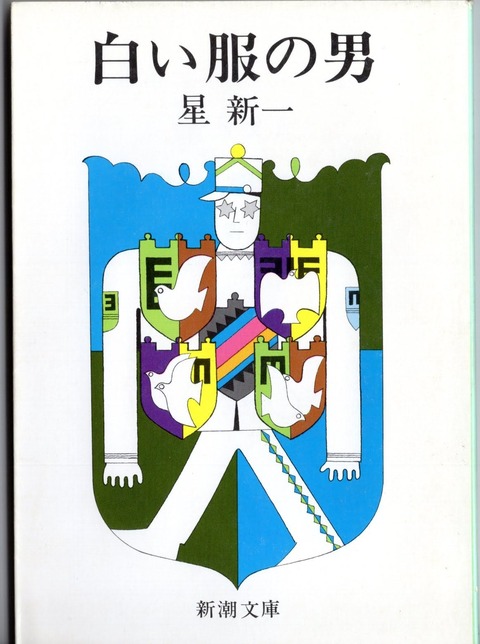

星新一の作品「白い服の男」

主人公は純白の制服を着た、特殊警察機構の署長。

職務は「盗聴」

国中の各家庭、各部屋、様々な箇所に盗聴器を取り付け、国民の「ある言葉」を取り締まります。

盗聴器からは様々な犯罪の情報が流れてきます。

時には殺人事件や強盗の計画も。しかし、それは普通の警察の仕事だから聞き流すだけ。

唯一反応するのは「セ…」で始まる言葉。

つまり「戦争」という言葉です。

「戦争」という言葉は使えない。

そして言葉だけではなく、戦争という概念自体をこの世から消し去るために特殊警察はある。

会話から、書物から、そして歴史からも「戦争」という言葉を消しされば、もう戦争は起こらない。

その考え方は実に日本的です。

まさに「言霊信仰」ですね。

差別を無くすためにはその言葉を使わなければよい。これも同じ理屈なのだろう。

どんなにソフトな言葉に置き替えようと、言葉自体はその状況を表現するものなのだからキリがない。

それにしても、断筆宣言までして自由な表現を守ろうとした筒井先生には驚かされます。

そんなことをして、仕事の依頼がプッツリと無くなったらどうしようなどと思わなかったのだろうか。