副題に日本SFの胎動と展望

日本SF黎明期の作家たちの評論、そしてSFの歴史とSF論と読み応え十分の本書です。

まずは星、小松、筒井、光瀬、半村、福島、眉村、石原、広瀬そして海野十三についての作家論。

内容が盛りだくさんなので、いくつか拾い集めてみました。

星新一

(好きな小話)

精神病棟の浴室で患者が浴槽に釣り糸を垂れ、じっと見ている。

医師がからかい半分に「どうです、釣れますか」と聞くと「釣れるわけないでしょ。ここは風呂場ですよ」と返す患者。

(民話について)

民話は大部分アンモラルというか、論理も倫理もない。そこがおもしろい。宇宙人が地球人に対する態度もそれに似ているのではないか。

(時代を超越)

僕の好きなものは、すべて時代を超越している。

進歩的人間というのは、現在という時点に立って少し前を見ている人。

僕は、そのはるか前に後ろを向いて寝そべっている。

筒井康隆

(何のために書くのか)

演技者として失格したから…僕は今、原稿用紙の上で演技している。

なぜ演技するかって、それは女性的な自己顕示欲に他ならない。

(SFは法螺話)

SFを初めて読んだときは狂喜した。

今でもSFは法螺話だと思っている。

同じホラ吹くなら、でっかいホラほどいいわけで、シリアスなSFというのは真面目な顔をしてヨタとばすあの面白さに相当するだろう。

小松左京

(初めてのSF)

正攻法で文学にしようとすれば大変な量になる材料も、それを裏がえした形でまとめれば、ごく短いものにまとめられる。これが初めて書いたSF「地には平和を」です。

(SFの形式を選んだ理由)

それを作品化する時、その事象を直接描くのではなく、常にある種の ” 一般化 ” をする事を原則としている。直接その時代の体験を持たない人間にも、それなりに ” たのしめる ” ように。

以上、三人の作風の違いがよくわかる文を引用しました。

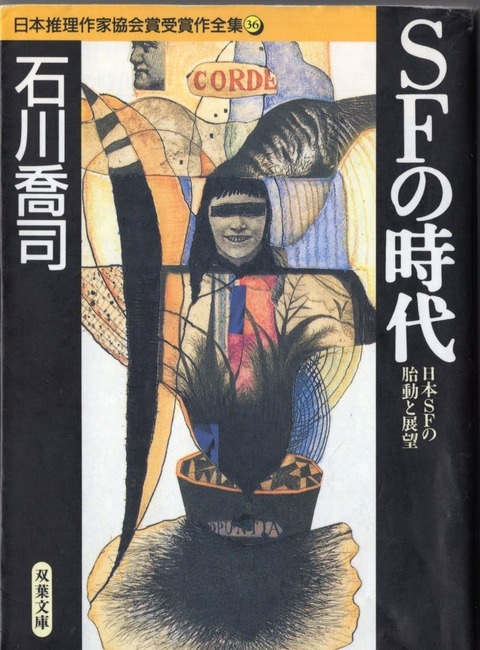

この本は日本推理作家協会賞受賞作品です。(1978年受賞)

日本SF黎明期のSF作家や日本におけるSF史、そしてこれからの展望、興味深い論評などがこの一冊(約500頁)に納められています。

大切な一冊です。