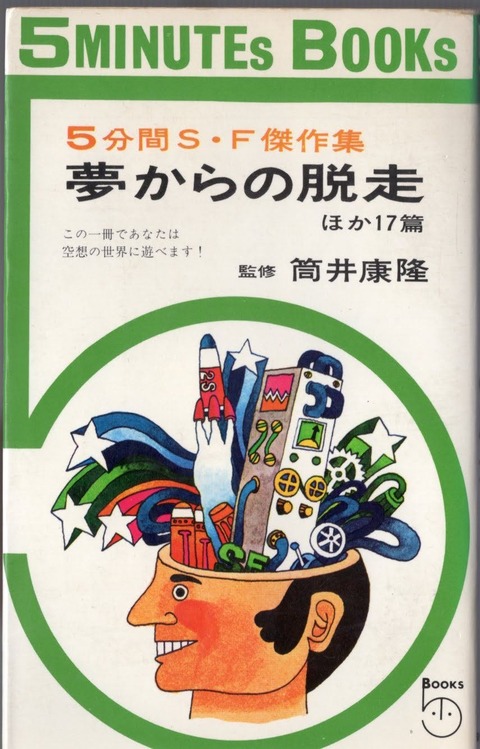

5分間S・F傑作集「夢からの脱走」

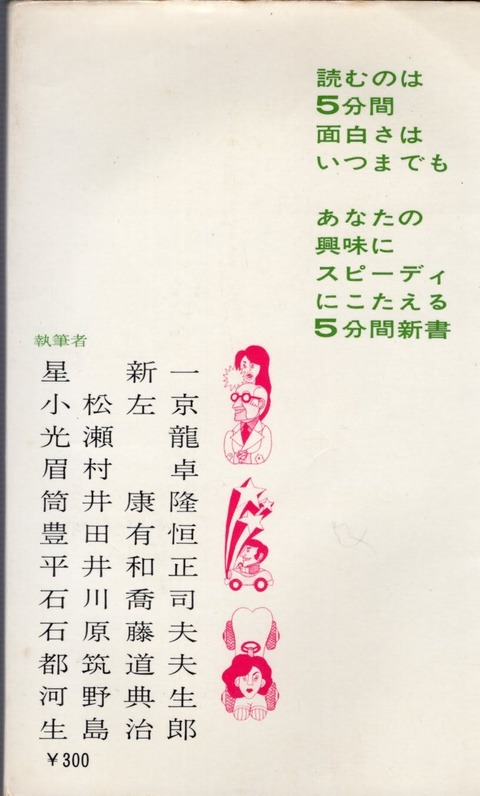

日本SF創成期の作家12名の5分程度で読める短めのSF作品集。

SFがまだ市民権を得る前、発表の場である週刊誌や小説雑誌では長めのページを得ることは難しかったという事情もあったらしい。

長編作家の小松左京もショートショートをたくさん書いています。

筒井康隆がこの撰集で、作品を選ぶにあたって設けた条件があります。

それは、次の二点です。

①各作家がある程度の「冒険」をしている作品

②シュール・リアリズムに近い味をもっている作品

筒井氏はある本に「星新一の凄いところは、毎回ひとつひとつの作品が実験小説であるところだ」

というようなことを述べて、星新一を高く評価していました。

星新一に限らず、この頃の作家はこの新たなSF小説手法を手に入れ、こぞって新境地を目指していたのではないか。

みんな若かった。

星新一

「解放の時代」

これにはぶっ飛びました。

こんなの書くか。

この「解放の時代」は星新一自身のオリジナル作品集には収録されていません。

(星新一ショートショート1001にようやく収録されました)

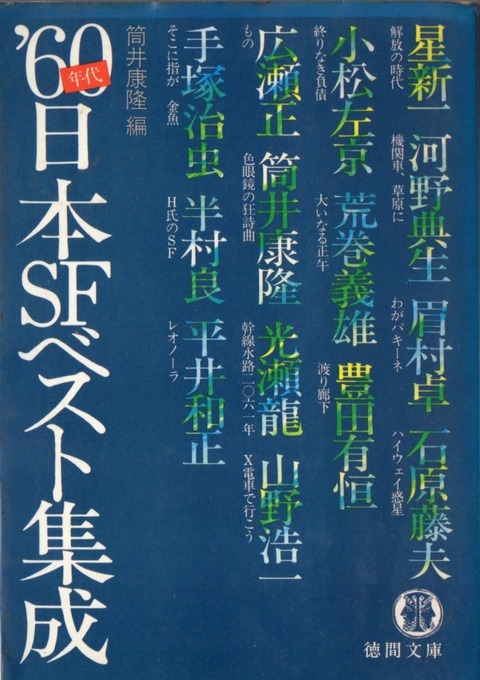

ところが筒井康隆のアンソロジー

「夢からの脱走」

「‘60年代日本SFベスト集成」

この二冊に収録しています。

この作品に「決定的に打ちのめされた」と筒井氏。

この作品を読んだのは原宿のアパート。

「やったあ」と叫んだのを覚えているといいます。

星新一は小説を書く際に、自分に課しているルールがありました。

・殺人の描写をしない

・性行為の描写をしない

・時事風俗を扱わない

・前衛的な手法を使わない

これはモラルとかではなく、単に描写が苦手だったり、作品が古びるからとか、内容が前衛的なのに手法まで前衛的では訳が分からなくなるとか。

殺人どころかもっと残酷な物語を書いているし、グロテスクな世界を描くのにピカソの絵は不向きだし…

というのが星新一のこだわりでした。

50年前に編まれた、このアンソロジーを読むと、未来に残る作品と消えてしまう作品の特徴が見えてきます。

特にSFは、その時代を飛び越えた作品が求められると思います。

時代を超えた「発想、描写、文体」