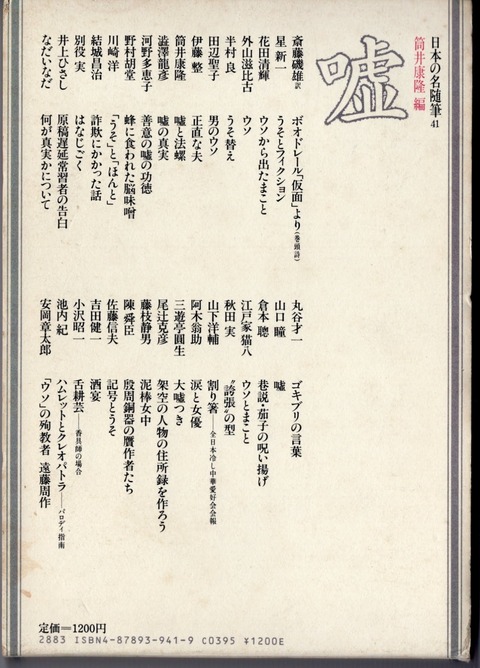

日本の名随筆シリーズ(筒井康隆編)

『嘘と法螺』筒井康隆

“靴を片方なくして帰ってきた子“

親:靴はどうした?

子:泥棒が持って逃げた

親:警察に言わなかったのか?

子:盗んだのは警官だ

親:片方だけ盗んでも役に立たないだろう?

子:警官は片足だった

親に叱られない為に嘘を重ねて、最後には「非現実的な話」になってきた。

このような嘘から「叱られないため」という目的がなくなれば、そこには芸術的価値が生じる。(要約)

嘘→デタラメ→法螺話→物語

誰も物語(小説)を嘘だといって怒る人はいない。

…文学雑誌の座談会で「これは驚いた。文学が空想を否定するものとは思わなかったぞ」と星新一が発言をしていたこともある。

日本の文壇には、星新一氏が驚くような、この種の本末転倒の頓珍漢があるので僕は嫌いだ。

嘘であることが最初からわかっているジャンル、つまりSFを選んだのはそのためかも知れない。

(筒井)

『うそとフィクション』星新一

東京タワーのそばの高層アパートに住んでいたころの話。

来客に「こんなに近いと電波が強くて、寝ていてもコマーシャルの夢を見るんですよ」

すると時々「そうでしょうね」と感心し、本気で信じる人がいる。

これには冷や汗をかいたといいます。

フィクションの楽しさが成立するには、

①相手が正気でなければならない

②無知であってはならない

③健全な常識の持ち主でなければならない

(星)

フィクションではアメリカが進んでいる。小説を読むとよくわかる。

アメリカ人は日常ではフィクションを好むが、法廷で宣誓し証人となると、ほとんど嘘をつかない。

これに反し、わが国では証言はあまり重要視されない。ウソとフィクションのけじめがないのだ。(星)

編者あとがき

「純文学作家の書いた随筆にはおもしろい物が少ない。

難しくておもしろくないというのではない。随筆を見くびっているのだ」

エンターテイメントの作家の随筆はたいていおもしろい。筋金入りにおもしろい。

(筒井)