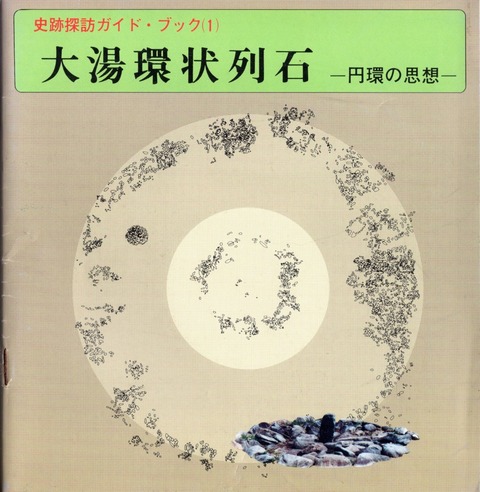

日本最大のストーンサークルとして有名な「大湯環状列石」を取り上げます。

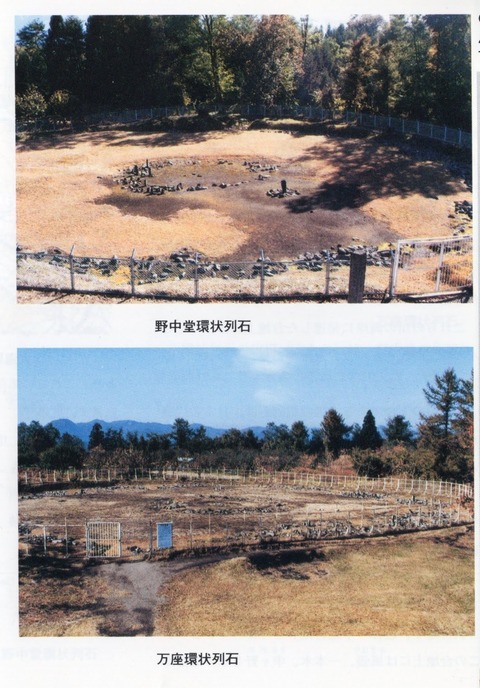

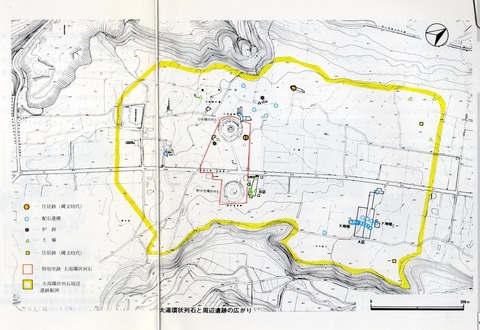

隣り合わせにある「野中堂環状列石」と「万座環状列石」を合わせて大湯環状列石といいます。

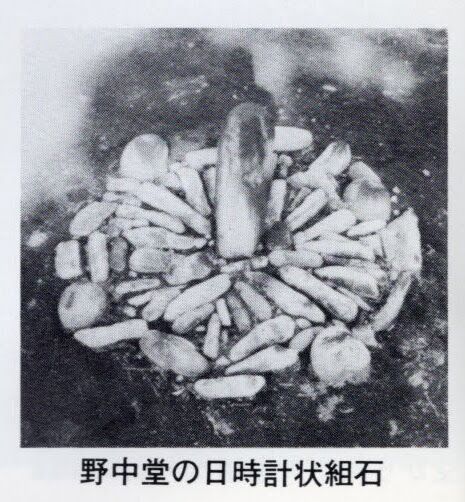

ミステリー作家の高橋克彦氏は、大湯の環状列石の「日時計状組石」を模して自宅の庭に再現しました。

渋々請け負ってくれた庭師は、わざわざ大湯の環状列石を見に行ってくれたそうで「凄いもんですねぇ。石の造形として完璧でした。配置のツボを心得ている…」と。

(高橋克彦著 書斎からの空飛ぶ円盤より)

環状列石の中央部

奇妙な形をしています。

僕は30代の頃、友人と二人で青森方面に行き、ピラミッドではないかといわれる黒又山やキリストの墓、そしてこの環状列石を見て回ったことが懐かしく思い出されます。

ガイドブックはその時のものです。

黒又山

綺麗なピラミッド状の山

人の手を加えた痕跡があるという。

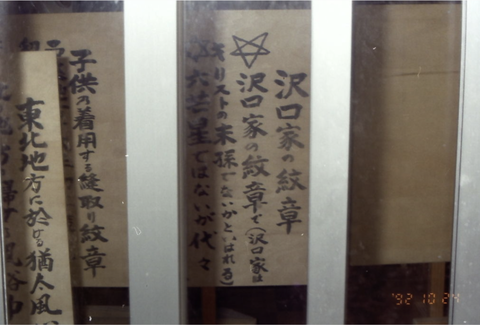

キリストの墓

ゴルゴタの丘での処刑を逃れたキリストは日本で死んだ!?

近くには以上のような不可思議なものが多く点在している。

環状列石が古代人の「墓」だと素直に納得できない訳もそこにあるのかもしれません。

考古学者は、理解できないものは何でもかんでも「宗教施設」にしたがる傾向があります。

青森県で発掘された三内丸山の巨大な柱跡にしてもそうですが、古代の高層ビルだったとか、巨大な穀物倉庫だったとか、天文観測所だとか夢のある絵を描いて欲しい。

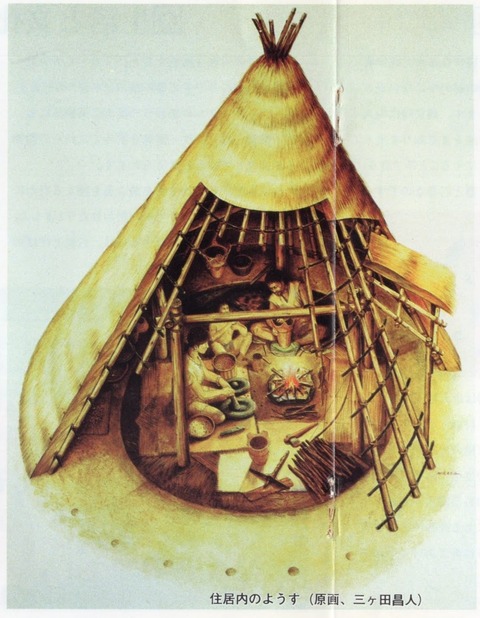

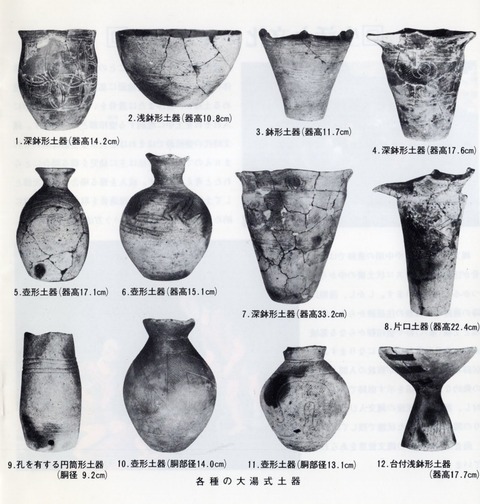

芸術的センスに溢れた土器を造った縄文人が、粗末な竪穴式住居に住んでいたり、巨木を使ったこんな用途不明のセンスの欠片もないもの造るだろうか。

最新の研究では、縄文人は、クッキーを食べていたとか、ワインを飲んでいたとか、ファションを楽しんでいたとか、教科書で学んだ原始的狩猟生活とはまったく異なったイメージが広がります。

環状列石は、中央部に日時計状のような組石がありそこから大きく離れてサークル状に石を並べています。

僕は思うのですが、中央部の「日時計状組石」と周りの「サークル状に置かれた石」の数々は本来別の物なのではないか。

周りのサークルは後世の人達が墓として建てた可能性も考えられます。

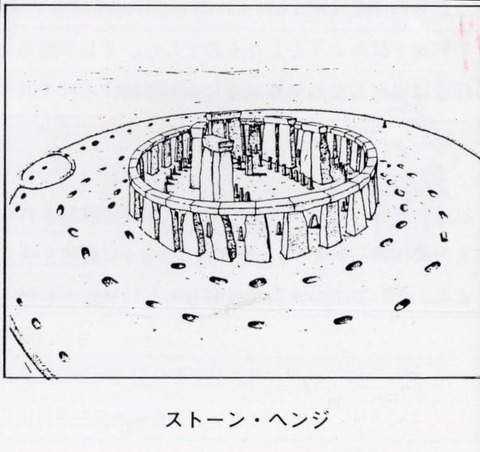

スケールは様々ですが、このような巨石記念物は世界中に分布しているのですから、何らかの意味合いがあるのではないだろうか。

このガイドブックはSF関連本ではないけれど、SF的な思考のキッカケを僕に与えてくれます。