著者自身ショートショートが大好きで、星新一はじめ、筒井康隆など、とにかく読み耽り、大学三年の時にプロ作家としてデビュー、当初の作品は殆どがショートショートだったそうです。

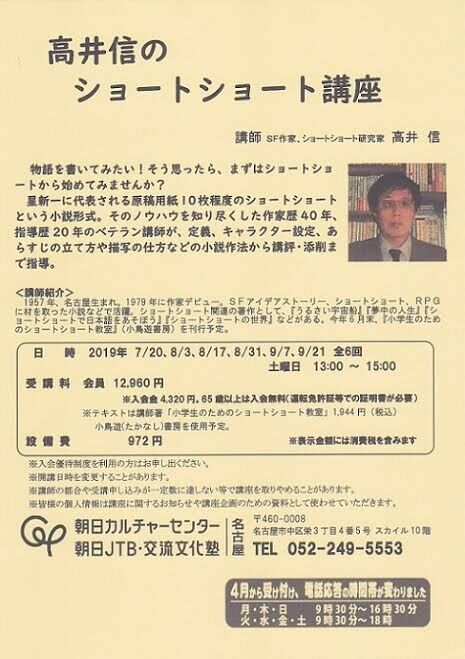

専門学校でショートショート講座の講師をした際のエピソードが冒頭にあります。

初めての出講日、2000年の春、衝撃的事実を知ったといいます。

要約すると「小説家志望でありながら、ショートショートを知らない。星新一も知らない。という生徒がいたという事実です。大変ショックだった。

私が中学、高校のころ、まわりの友人はSF好きでなくとも、当然のように星新一の作品を読んでいたし、星新一の名前を知らないクラスメートはいなかった…」

そんな常識を根底から覆されたと。

確かにショックですね。

でも「それは彼らが星新一の作品や他のショートショートの魅力を知らないだけだということ。魅力を知らないまま過ごしてきたということだ」とは著者の見解です。

それでショートショートの入門書を書いてやろう、と凄まじい数の本を買い、凄まじい数の本を読んで、その努力の結晶が本書であるということです。

このような本を手にすると、僕は本当に嬉しい。

高井信さん、ありがとう。

第1章は、ショートショートの定義についてです。

日本のショートショートの第一人者といえば、星新一、都筑道夫、阿刀田高、彼らが有名で作品数も多い。

その意見を集約すると「作品の長さは、四百字詰め原稿用紙で、二十枚以下で最低枚数はあまりこだわらなくてよい。」ということになります。

では、この枚数以内であれば良く、それ以上では駄目なのかというと、そこまでの厳密な定義はできないといいます。

27枚でもショートショートはあるし、18枚でもショートショートではない作品もある。

次は、短い物語の例です。

・史上最短のSF

「時間は終わった。昨日で」

・一番短い幽霊話

「きのうの夜、わたしは親友とその未亡人が一緒に歩いているのを見かけた…」

・世界で一番短い物語

「人類最後の男が机に向かって遺書を書いていた。すると、ドアにノックの音が…」

・世界で一番短い怪談

A「幽霊なんて、いるものか」

B「そうかね。ひひひひひひ」

そういってBはどろんと消えた。

・世界で一番短い一問一答

A「や」

B「や」

最後の一番短い一問一答は青森県人あたりは得意そうですね。

もちろん、これらの作品は「小咄」レベルで、ショートショートと呼べるものではありません。

ショートショートのもっとも重要な三要素として、

・完全なプロット

・新鮮なアイデア

・意外な結末

この三点が挙げられています。

次に、ショートショートについて、長さだけでなく、その内容について、一歩踏み込んだ意見を集めています。

・物語の中に閃光の人生をかいまみせながら…(リチャード・パーブライト)

・瞬間の閃きの結晶であり、才気のきらめきの結晶とも云える厳しい世界…(生島治郎)

・強いてこだわっているといえば、オチだ。絶対ではないが、あっと驚く結末を重視している(横田順彌)

・一瞬のフラッシュの中に全人生を描き出す(都筑道夫)

・オチのあるストーリー、つまりコントだと思っている。欠かせない要素として、恐怖がテーマで短いこと(山川方夫)

・大切なのは、幕が降りたあとの余韻だろう(三橋アキラ)

・星新一プラスSFもしくは超現実的作風ということになるのでは…(山口瞳)

いろいろな意見があります。

以上、ショートショートとはどのような小説なのか。この本を紹介しながら拾い集めてみました。

何となくイメージできましたか。

でも、大御所星新一の言葉がまだです。

それは、次の機会に書こうと思います。

本書には、ショートショートの歴史、日本での流れ、最後にショートショートの書き方が掲載されています。

著者の高井信氏は1957年生まれ、僕の4歳年上ですが、世代的に親近感があります。

星新一の作品により、ショートショートがブームとなり、特にSF作家はみんながみんなショートショートを書いていました。

長編作家のイメージの強い小松左京も沢山の素晴らしい作品を残しています。

それが時代の流れの中、発表の場が徐々に少なくなるにつれ、ショートショートを書く作家も減って来たようです。