SF入門の一般的スタイルは、

SFとは何か(SFの定義)

SFの歴史

SFの多様性

SFの今後

外国、日本のSF作家紹介

などを取り上げています。

まだまだ世間では認知度が低いSFを知ってもらいたい。

こんなにおもしろいんだよ。

読んでもらいたい。

一度、SFを書いてみないかい。

そんな思いがあったのでしょう。

福島正実始め、第一世代のSF作家たちはこぞって「SFとは何か」を、まるで宗教の伝道師にでもなったかのように世間に説いてまわっていた時代です。

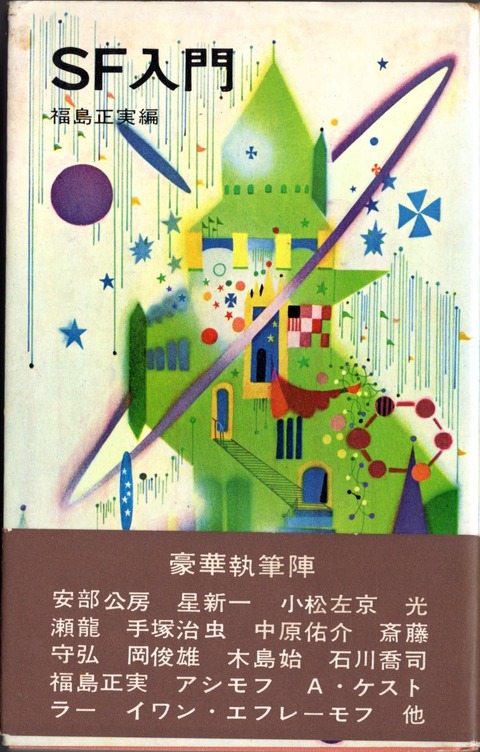

「SF入門」福島正実編

福島正実は、日本SFの黎明期において、SFマガジンを創刊し、敏腕そして鬼編集長として、デビューしたてのSF作家たちの成長に尽力しました。

本人もSFを書いて作品集も出しています。

あまりにも厳しい意見を言う編集長だったためか「そこまで言うなら自分でも書いて見ろ!」などと陰口をいう作家もいたそうですが、いやいやどうして、中々おもしろいSFをたくさん書いてますよ。

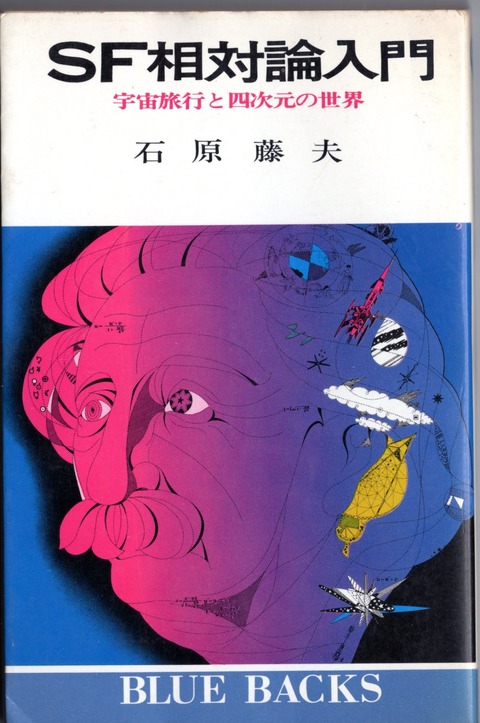

「SF相対論入門」石原藤夫著

石原藤夫は、早稲田大学工学部出身の工学博士の肩書きをもつSF作家らしい本格的理科系のSF作家であり、この入門書はその科学的知識を存分に生かしたSF入門書です。

宇宙船から見た相対論から始まり、ウラシマ効果や、宇宙の果て、そして人工頭脳など専門的知識からSFの世界に近づいて行きます。

日本のSFはコテコテの科学的知識を前面に書き上げた小説よりも、星新一や筒井康隆のように社会派SFとでもいうのか。そのようなSFが多い。

よく言われるSF用語を知らなくても楽しめる作品が主流だと思います。

有名なアイザック・アシモフも科学者で、科学に関するエッセイを書いています。SFの始まりはやはり科学的な小説だったのでしょう。

そういう意味では、日本のSFの流れは独特かもしれません。

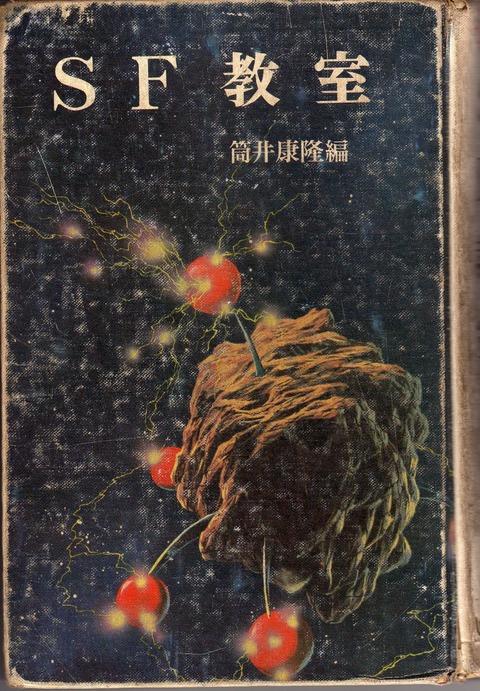

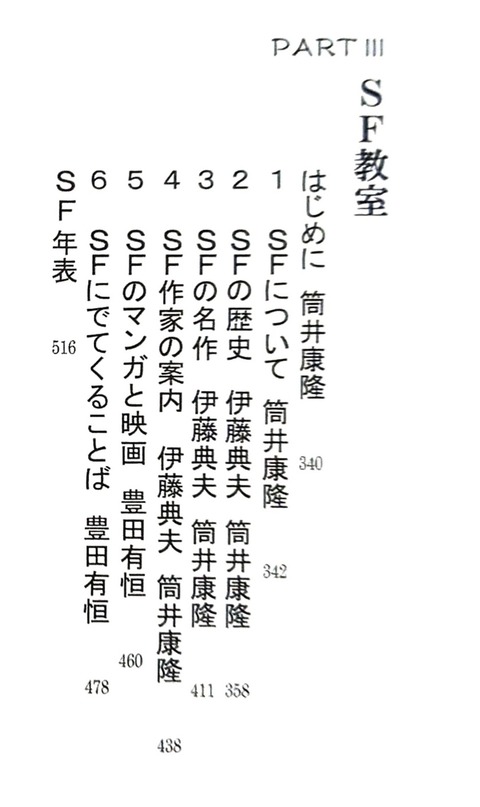

「SF教室」筒井康隆編

この本だけは手元にありません。もちろん絶版ですから中々見つからないし、有ったとしても高額です。

オリジナルはまだお目にかかれませんが、幸いなことに平成26年に刊行された筒井康隆コレクション1に復刻掲載され、それで内容を知ることができました。

筒井康隆は読者に向け、

「SFとはなにか。この答えはSF作家に聞いても、10人いれば10人とも違う答えを出すでしょう。

僕もSF作家のはしくれである。SFとは何かをずっと考え続けてきた。

生活がかかっているから必死だ。しかし、ぼくにとってSFとは何かということは、発見していない。」

筒井康隆らしい答えです。

そして、彼は実験的で独特な小説の世界を切り開きました。それはSFの枠には収まらない文学史上の偉業です。

「新版SFの世界」

これも福島正実です。

「新版…」ということは「旧版…」もあるというのですが、これも未だお目にかかっておりません。

マニアとしては是非とも手に入れたい一冊です。どこにあるのかな?

「SFロボット学入門」これも石原藤夫です。

ロボットといえば、改造人間、アンドロイド、戦うロボット、工業用ロボット。

現代では当たり前に日常に溶け込んだ技術でもっと高度に進歩していますが、だからこそ昭和50年代のロボットには興味深いものがあります。

SF作家のアイザック・アシモフが「ロボット三原則」というものを考案しました。

SF小説に登場するロボットたちは、このルールに従います。次にルールを破り人間を脅かすロボットが現れて…

①ロボットは人間に危害を加えてはいけない。また、危険を看過することによって人間に危害を及ぼしてはならない。

②ロボットは人間から与えられた命令に服従しなければならない。ただし、与えられた命令が①に反する場合はこの限りではない。

③ロボットは①②に反するおそれのないかぎり、自分を守らなければならない。

僕にとってのロボットは、鉄腕アトム、ジャイアントロボ、サイボーグ009、マジンガーZ、仮面ライダー、キカイダー、キャシャーン、ライディーン…

忘れちゃいけない「カンタムロボ」もいた(クレヨンしんちゃん)

「SFセミナー」小松左京の登場です。

ミスターSF<

br>SF界のブルドーザー

SFの特徴として、

星新一は「どんなものからも離れている」ことをあげ、

小松自身は「どんなものともくっつくことができる」という。

正反対の見方ですが、それがそのまま二人の作風の違いにも現れていると思えます。

小松左京のSF論は「セミナー」と銘打つだけあり、多角度から切り込みSFの面白さを存分に論じあげています。小松左京の文章は分かりやすくておもしろい。

この当時、80年代に入って、様々に個性豊かなSFの広がりをみせている。

しかし、市民権を得たと言っても作家はまだ100人に満たない、まだまだ絶対数が足りなかった。

そして、日本は「サイエンス・フィクション」であり続ける欧米のSFとは違い、まさに「日本SF」と言える独自の成長をとげている。

「空想科学小説」から「SF小説」として、多様な広がりをみせる日本のSFに対しこのように表現していました。

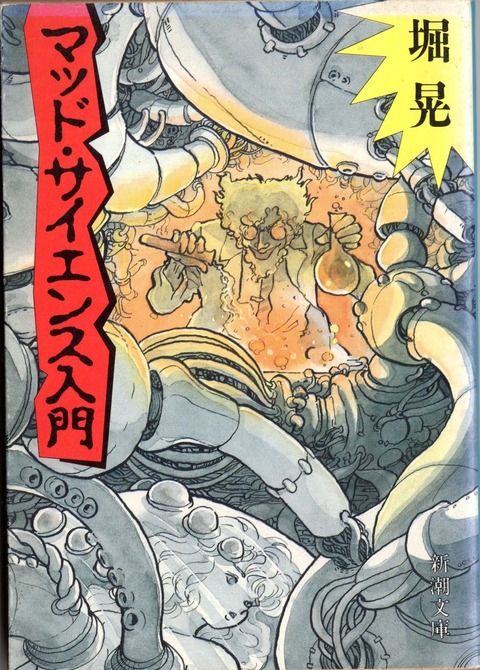

「マッド・サイエンス入門」

堀晃著です。

この分野は、科学の発展に伴う繁栄とその対岸にある「おそれ」というものの作品化だと思います。

古典的には「フランケンシュタイン」であり、最新科学ではクローンや遺伝子操作の恐怖、恐竜を蘇らせた「ジュラシックパーク」が有名です。

石ノ森章太郎の「仮面ライダー」だってこの分野に入ります。

仮面ライダーはヒーローであるけれども、改造人間として生きてゆかなければならないという「人間の悲哀」がそこにはあります。

悪の組織「ショッカー」が作り上げた「仮面ライダー」は人類を征服するために造られた。ただの格好いいヒーローではない。

地球を征服しようとするショッカーとそれに立ち向かう人類の狭間で戦う仮面ライダーという存在、矛盾、化け物になってしまった自分自身…

それはSFとして十分に社会的です。

「SF的発想のすすめ」

豊田有恒著

「SF的発想のすすめ」と題していても、豊田氏特有のやり口で「小説を書く」話に持っていき、基本のSF用語の解説、ギャグを交えてのあの手この手でSFの世界に導いてゆきます。

後半はお得意の古代史SF小説の話しですが、古代史研究も新たな発見が続き、古代日本と中国、朝鮮との関係も学術的に修正されており、どうしても古びてしまうのはやむを得ないことか。

大辞典というタイトルですが、SF全般にわたる解説、海外のSF作家から日本のSF作家、さらにSF用語、日本SFの古典史まで網羅されており、小さいけれども大辞典と胸を張れる内容です。

さすが「SFこてん古典」をまとめあげた作家です。

作家それぞれ個性的な「SF入門」を書いています。

初期の日本SF作家の数はやはり少ないのが良くわかりました。

最後の横田順彌氏の「SF大辞典」になると人数も増え、分野的にも裾野が大きく広がり、70年代に筒井康隆氏が言っていた「SFの浸透と拡散」が進んでいるのも見て取れます。

日本SFがその初期において「空想科学小説」と呼ばれていた時代から今日やまで、SFファンが増え、新たな才能を持った作家が誕生する過程で、日本SFはさらなる可能性のもと、小説だけにとどまらず、漫画、アニメ、映画、音楽、絵画…とあらゆるものを飲み込んで拡散していきました。

福島正実SFマガジン編集長が、夢見た世界がここに有るのかまたは、とんでもない方向に進んでしまったのか、それはわかりません。

でも、SFが「訳の分からない変な小説」から、誰もが楽しめる市民権を手に入れたという事実は誰もが認めることです。

ことさら「SF作品」とジャンル分けしなくても、当たり前にSF用語を使い、時間を自由に飛び回り、深海から宇宙の果て、精神世界の上から下までまでインナースペースを縦横無尽の大活劇…

SFとは何ぞや。そんなの知るか!の世界です。

ここに取り上げたほとんどのSF作家はすでに亡くなってしまいました。

時の流れは非情ですが、今ある日本SFの隆盛は、本当にこの方々のおかげなんです。

意外なことに、日本SFの第一人者である星新一氏のSF入門書はないんです。

見方を変えれば、氏の千編を超える作品群それ自体がSF小説のジャンルすべてを網羅しているので、作品を読んでください、ということかな。